―ノンフィクションは人との出会い―

ノンフィクションにかける思いをお聞きした著者インタビューその2です。

―― ノンフィクションは「取材が命」ともいわれますが、震災発生後の混乱した状況で、取材は困難を極めたのでは?

私の家から宮城農業高校までは、車で45分の距離です。やっとガソリンが手に入るようになって、宮城農業高校の先生に会いに行くことができました。道路もいたるところで陥没し、屋根の崩れた痛々しい姿の家が並び、沿岸部に向かう自衛隊のトラックがひっきりなしに往来していて、緊張感が漂っていました。

取材先の先生や生徒のみなさんも、内陸部の高校3か所に間借りしての、不便な学校生活を送っていました。大きな余震(震度5クラス)も頻繁にあり、走行中の車がゆさゆさと揺さぶられるような状態で、毎日が不安と恐怖の中にありました。けれども、宮城農業高校の先生や生徒さんに会って、取材をさせてもらうごとに、「あきらめずに前を向いていくんだ」という気持ちが伝わってきて、エネルギーをいただけるのです。「ならばこそ、必ず本にしたい」という気持ちが強くなりました。

――震災発生後の混乱の中、ご家族はどうでしたか?

まだ日常が戻らない中で取材に行くことを、家族はむしろ後押ししてくれました。震災から4年が過ぎて振り返ると、「取材」が、私たちを救ってくれていたような気がするのです。

―― 堀米さん自身、肉牛農家として忙しい毎日を送っておられますが、いつ書いていらっしゃるのですか?

田植えと稲刈りの期間は、朝から夕方まで田んぼにいますが、それ以外は、一日中働きづめというわけではありません(昼寝もありです!)。仕事柄、夜の10時には寝ないと体がもたないので、徹夜もできません。牛にわらをやったり、苗に水をかけたり、直売所で働いたり・・・、そんな農作業をしながら、頭の中で話の筋立てを考えています。そして、空いた時間に、一気に集中して書きます。パソコンの前でいろいろ考えているよりも、体を動かしているときのほうが、原稿はよく進むような気がします。

どうしても、長時間原稿を書きたいときは、家族も理解してくれているので、家事の手抜きはかなり(!)大目に見てもらっています。私が本を書くことを応援してくれている家族には、感謝しています。

―― 堀米さんにとって、ノンフィクションを書く意義とは

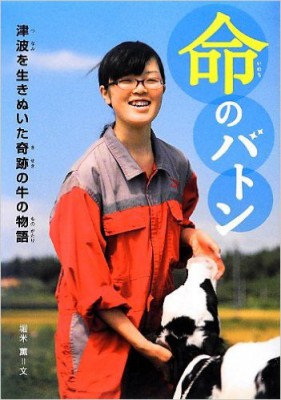

堀米 薫(ほりごめ かおる) : 福島県生まれ。岩手大学大学院農学研究科修了。宮城県角田市で専業農家(水稲・山林・和牛肥育)の主婦をつとめるかたわら、農業や自然をテーマに児童文学作品やエッセイを書き続けている。日本児童文芸家協会会員。「季節風」「青おに童話の会」同人。

これまで、東日本大震災に関して、4冊のノンフイクションを書いてきました。人間が、災害や大きな困難にどう向きあったか、どう行動して何を感じたのかを書き残していくことは、これからを生きる子どもたちへの大事なメッセージになると思っているからです。

大震災に関連するノンフイクションを書くには、葛藤もあります。津波、原子力災害、地震による被害など、被災の状況は、語りつくせないほどに千差万別なのです。自分はたまたま被災地にいて、大震災のある一場面を経験したわけですが、その自分の立場で書けるものは何かを、見極めなければならないと、考えています。被災地の外からこそ見えること、見えないことがあり、被災地の中からこそ見えること、見えないことがあると思うからです。

ノンフイクションは、「どうしてもこの人(たち)の物語を書きたい!」という、人との出会いだと感じています。どんな時代でも、どんな状況でも、普遍的な人の力を、これからも描いていけたら・・・と思います。そして、人との出会いを大事にしたいです。

●購入サイトはこちらへ →『命のバトン』