4 出動

「それより、アキラ、丹田さんの猫捜しの件、そろそろ出動した方がよくはないか? な、とりあえず、チャッピーの件は、忘れて」

「忘れません!」

「では、とりあえず、あっちに置いて」

「まあ、それなら・・・」

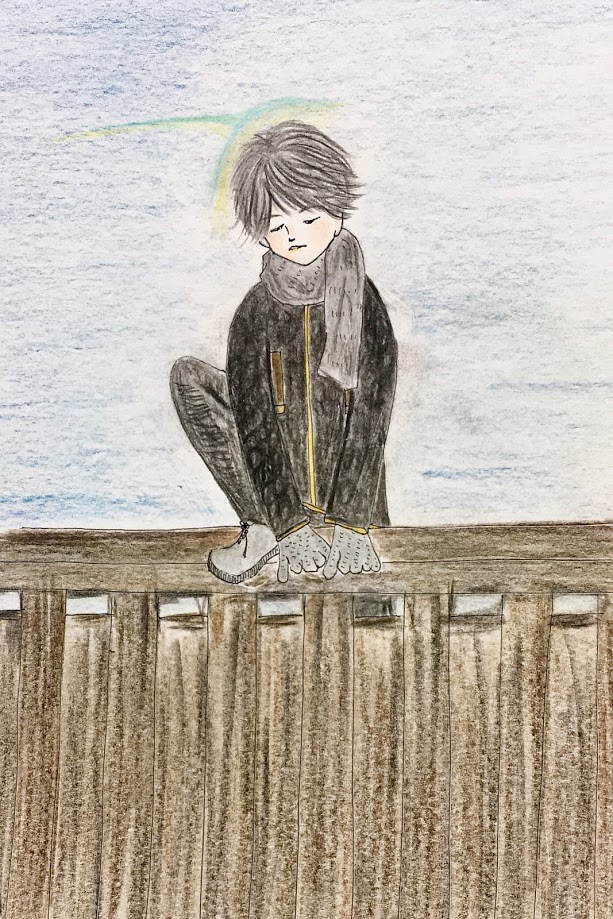

依頼主宅訪問へ、心が動き出す。

「この通りは信号が多いから、車で、15分くらいだな」

猿神さんは、地図を指さす。

「車、あるんですか?」

「ある。キャロちゃんという」

ひっ、車にも名前つけているのか?

「じゃあ、ナビに入力すれば、地図は必要ないんじゃないですか?」

「初めて訪ねる所だぞ!」

「だから、ナビを頼るんじゃないですか」

「いいか、アキラ、ナビは、信用できん。奴らは、はい、ここが目的地です、ときっぱりとした意見を言わない。目的地周辺ですから、注意しろ、と言うだけだ。注意したって、見過ごすのがおちだ。そんな軟弱な機械にワシは頼るつもりはない。第一、ワシのキャロちゃんにはナビなんぞ付けておらんし」

「はぁ。それにしては、お詳しいことで」

「黒岩の車には、付いている!」

きっぱりと宣言するのを聞いて、オレは、見知らぬ黒岩さんが気の毒になってきた。

いろいろと、こき使われているんだろうな。