『アンナの赤いオーバー』

『アンナの赤いオーバー』

ハリエット・ジイーフェルト 文

アニタ・ローベル 絵

松川真弓 訳

評論社

何かと忙しく、気ぜわしい現代社会。スローライフの勧めがさまざまなメディアで取り上げられています。そこで思い出すのがこの一冊です。

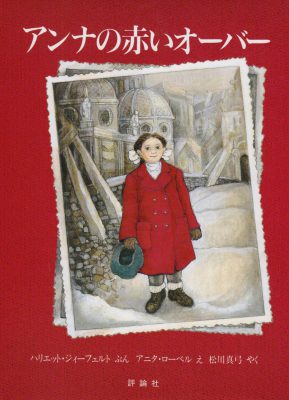

鮮やかな赤色の表紙。その中央に同じ赤色のコートを着て立つ少女。瓦礫の町を背景に何とも大らかな表情です。

それは本屋の店頭で私の目に飛び込んで来ました。お気に入りの絵画展を巡るようにページを繰り始めました。物語は第2次大戦後のヨーロッパの町。物もお金も不足している中で、母親が娘のために新しいオーバーを手に入れようと奮闘する実話がベースです。これに画家の柔らかで豊かな色彩が添えられ、破壊を被った家々や街角さえ、どこか、見る者をほっとさせる懐かしい風景になっています。人々の表情も優しさに溢れ、少し悲しげながらも希望を失わない母親のまなざしが、いつも、少女を気遣い、元気づけています。

アンナの古いオーバーは、もう、小さくて、すりきれてしまっていました。戦争が終わったら新しい物を買ってあげようと母親は約束していましたが、「戦争が終わっても、お店はからっぽだ。オーバーもなければ、食べ物だってない。それに、お金をもっている人も・・・」

母親は考えます。まず、必要なのは羊毛。お金はないが、「おじいさんの金時計とか、すてきなものがいろいろある・・・」

そこで、母親は農家を訪ね、金時計と羊毛を取り替えてくれるように頼みます。その後、アンナは、干し草やリンゴのおみやげを携えて羊に会いに行くようになります。「ねえ、毛、伸びた?」そして、いよいよ、春が来て、農夫は羊の毛を刈り、羊毛の大きな袋を渡してくれたのです。

物語が進むにつれて、モノトーンに近かった画面は、どんどん、色味を増し、親子が自分たちで摘んだベリーで布を染めるくだりでは、美しい赤色が画面からうねるようにあふれ出ます。

これを読む子どもたちは、ぱぱっと何でもお店で手に入る簡便さにはない、物作りの面白さや不思議を自然に感じ取ることでしょう。辛抱強く必要な物を手に入れていく母親の知恵と粘り強さにも感嘆することでしょう。しかし、作者の意図したことはそれだけでしょうか。私はその結末部分を幼い娘たちに読み聞かせる時、いつも涙で声が詰まりそうになりました。

物語は少女の視点から描かれていますが、ここに至り、彼女に関わった大人たちの思いも、はっきり、伝わってくるからです。困難な時代、本当に人間を支えるものは何なのか。「等価」の物々交換を超えて人々の心の底に息づく人間同士の絆のことを、ぜひとも、子どもたちに気づかせてあげたいものです。