しばらくすると、カウンターの方から、ほんのり、甘いしょうゆのにおいがただよってきた。

「またせたな。アレルギーとか、大丈夫か?」

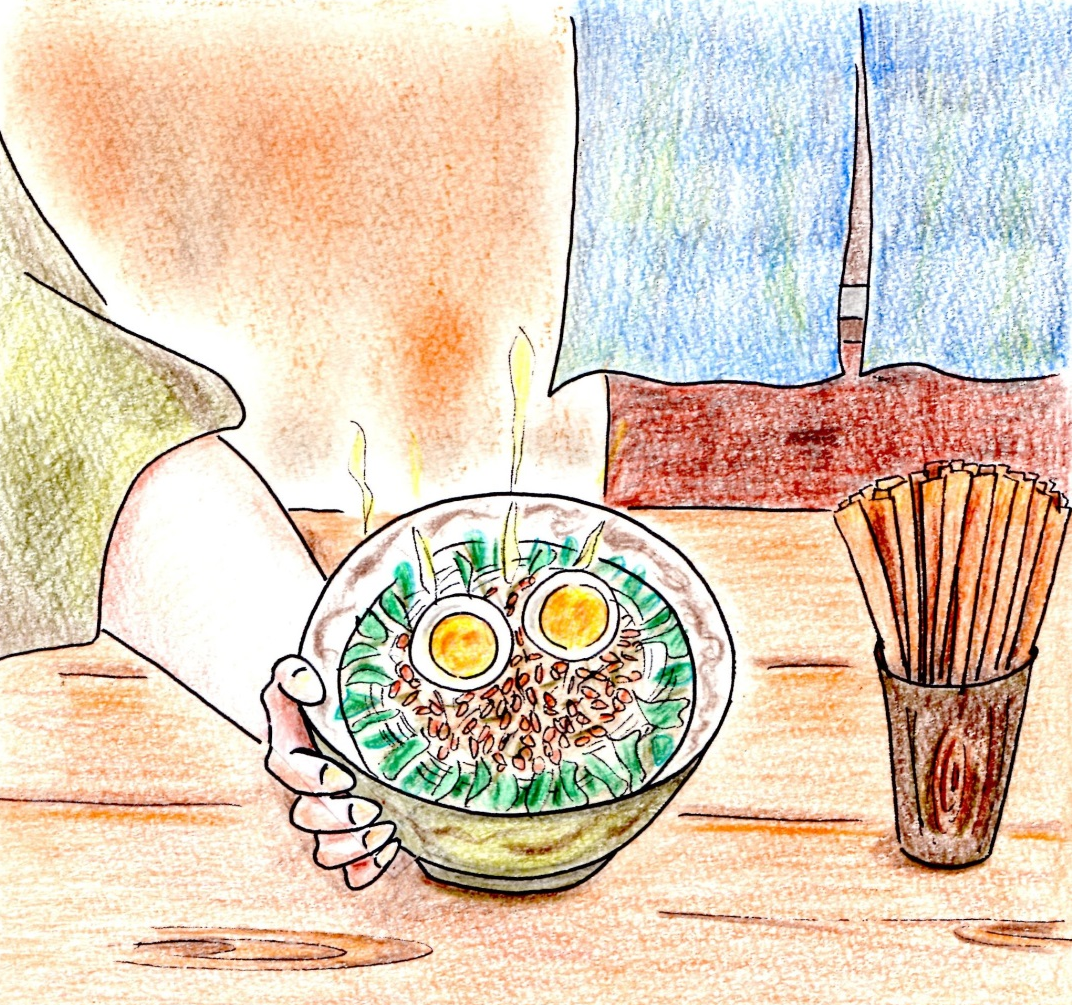

ブルンブルンと首をふる陽太の前に、ゴトウの太い腕で、どんぶりが置かれた。

どんぶりのふちをいろどったわかめの中に、しらすや昆布で和えられた納豆と、半熟のゆでたまごがおどっている。ゴマの風味が、かすかに香って、食欲をそそる。

「食ってみろ」

はしですくうと、うすいこはく色の汁につかった細目のうどんが、白くキラキラとかがやいていた。カツオのあとから、こうばしい香りがふわりとただよい、陽太の鼻をくすぐる。

陽太ののどが、ごくんとなった。見上げると、ゴトウがこくりとうなずいた。それを合図に、陽太は、どんぶりを手に取った。

「うっ・・・うまい!」

一口食べると、息をつく間が惜しくなった。

陽太は、どんぶりとはしをにぎりなおすと、一気にうどんをかきこんだ。少しかためにゆでられたうどんにからまっただし汁が、口の中をほこほこと温める。

陽太は、うどんを食べ終わると、ほうっと息を吐いた。

「うまかったか?」

ゴトウの探るようなかすれ声に、陽太は顔をあげると、満足そうな笑みを浮かべてうなずいた。

「これ・・・すごくうまかったです。でも、なんでおれに?」

「あぁ、これ、おまえのために作ったものだから。食ってもらった」

驚く陽太に、ゴトウは、照れくさそうに頭をかいた。そして、急に真顔になると、ズバッと切り込んだ。

「おまえ、背が低いこと気にしてるだろう」

いきなりの指摘に、陽太はぐっとたじろいだ。こわばった顔を見られたくなくて、目をそらすとうつむいた。

ゴトウは、テーブルをゆっくり回ると、陽太の向かい側のイスに腰を下ろした。

「おれ、半人前で店をついだものの、オヤジの味も、満足いく味も作れなかった。客たちも、『味が違う』って出ていくし。いっそ、店、止めちまおうかと思ってたんだ」

陽太は顔をあげ、ゴトウをみつめた。

「でも、おまえが年中運動公園で飛んでるのを見てたら、こんなはんぱで止めていいのかって思えてきてな。そしたら、昔のこと、いろいろ思い出してさ。おれも負けたくない。せめて、おまえのためのうどんでも作ってみよう、と思ったんだ。少しこうばしい味がするだろう」

ゴトウは、うどんと陽太を見比べると、うれしそうにふっと笑った。

「飛ぶおまえを見ていたら、オヤジの故郷のあご(トビウオ)を思い出してな、かくし味に入れてみたんだ」

ゴトウは、1枚の写真を取り出した。

「見てみろ。おれが中学に入ったばかりのころのものだ」

写真の中で、弥生ウイングスのユニフォームを着た小さな少年を囲んで、小さなおじさんとおばさんが、幸せそうに笑っていた。

「おれもこのころ、身長が伸びないことを悩んでた。そのころだ。ちょうどオヤジが、だしの味を変えてな。そしたら、客が増えて、おれも少しずつ背が伸びていったんだ。だが、それがこの味だったなんてな・・・」

ゴトウは、うどんの器をなつかしそうに見つめている。

陽太は、ゴトウの話をききながら、彼が、「アシストのゴトウ」と呼ばれていたのを思い出していた。

「今さらだが、オヤジの思いに気づけてよかったよ。おまえのおかげだ。ありがとな」

ゴトウは厚い手で、陽太の手をとった。

(こんな厚い手と大きな体なのに、何でアシスト?)

「アシストのゴトウって・・・」

思いが口をついていた。陽太のつぶやきに、ゴトウは、「あぁ」とはずかしそうに笑った。

「小さかったころな、逆にそれを武器にできないかって考えたんだ。そのころ身につけた武器が、体が大きくなった後でもおれを支えてくれたんだな。バスケットもうどんと一緒だ。バスケットは五人でチームだろう。うどんも、だし、めん、具材、みんな集まって力になる。おまえの武器をのばせばいいんだ」

ゴトウは、イタズラを思いついたかのように、にやりと笑った。

「この、ネバギブのびーるうどんは背をのばすぞ。いつでも食べに来い」

ガハハハとゴトウが笑う。

陽太は、居すわっていた鉛が、とろけてなくなっていくのを感じていた。

こわばっていたほほが、ゆるんでいく。自然と笑いがこみあげてくる。

「うどん、うまいけど・・・ネーミング変・・・」

「そうかぁ? 一晩考えたんだぞ」

陽太は、うれしさをかくすように悪態をつくと、首をひねるゴトウと笑い合った。

ゴトウの思いが、陽太のお腹と心をじんわりとあたためていく。陽太の中にわきあがったあついものが、エネルギーへと変わる。

陽太は、お腹の中から大きな力がわいてくるのを感じていた。

「今度、お店が休みの日、練習、見てもらえませんか? えっと・・・友だちも一緒に」

「あぁ、構わないが、シュートなら、一人の方がよくないか?」

「いえ、パスの練習したいんです」

陽太は、ゴトウをまっすぐに見つめると、すっきりとした笑顔を向けた。そんな陽太の頭を、ゴトウは、くしゃりとなでた。

「ごっそさまでした!」

「ごっそさまでした!」

陽太は、感謝を声にのせると、店を出た。

陽太の目に、暮れはじめた夕日に照らされたバスケットゴールがうつった。

(あぁ、おれも強くなれる)

陽太は、遠かったゴールをつかむように、ぐうっと手をのばした。