マリーナ嬢とミレーナ嬢。

老姉妹は丘のふもとの大きな邸宅に 住んでいた。

車の運転と庭の手入れもかねるルチオとその奥さん、その他にシャム猫のリンリンがいた。

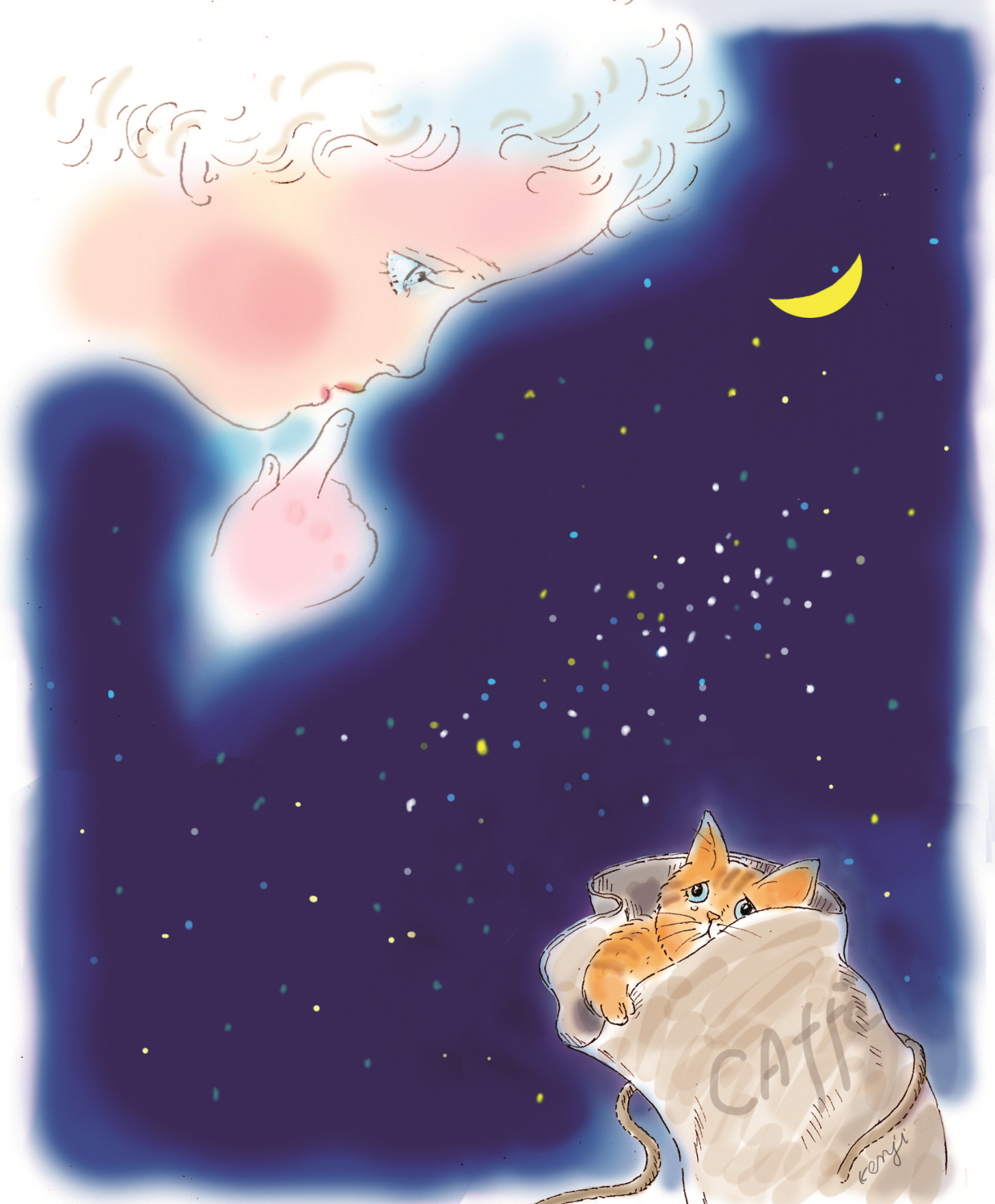

リンリンはサロンのたんすの上の 青い置物の横にぎょうぎよく座って、じっとボクを見ていた。

とても優雅で、さいしょ、陶器の置物と見間違えたほどだ。こんなに美しい猫には今までお目にかかったことがないと思った。

姉のマリーナさんはピアノを教え、妹のミレーナさんは油絵を描いている。

姉のマリーナさんはピアノを教え、妹のミレーナさんは油絵を描いている。

家の中はいつも明るくにぎやかだ。ピアノのレッスンや絵の授業を受けるため、子どもや若い人がたくさん訪れるからだ。子どもちたちはボクをとっても可愛がってくれた。

「可愛いわ! この猫ちゃん大好き!」

女の子たちが代わる代わるボクを抱きしめてくれた。

でもシャム猫のリンリンは、最初からむずかしいしいことばかりボクに言うのだった。

「マリーナとミレーナのひざの上にはぜったいあがらないことよ。あそこはあたしだけの場所」

とか「あのペルシャのじゅうたんはわたし専用なのだから、寝そべったりしないで」

とか、「子どもは煩わしいから引っかいてもいいのよ」などと言うのだ。

最初の頃はそれほどでもなかったけど、リンリンのしっとがはげしくなるので、老姉妹はこまり果ててしまった。

ボクを抱いてくれていた女の子のうでを引っかいたり、カッとなってあの高価な中国製の置き物をけとばしてをこっぱみじんにしたりするんだもの。

ボクが部屋に入って行くと、こわい顔でふり返り、そして気どったように歩き回るのだった。

リンリンはこの家の主人、リンリンは女王様なのだ。

そして・・・ついに起こるべきことが起こった。