7 ペナルティゲーム

足が、がくがく、ふるえます。

「助けをよばなくちゃ!」

美里ははうように玄関ホールまでもどり、声をしぼり出しました。

「だれか助けて!」

ホールはがらんとしていて、人の気配はまるでありません。

美里は自動ドアをぬけ、うらしま館から外に出ました。

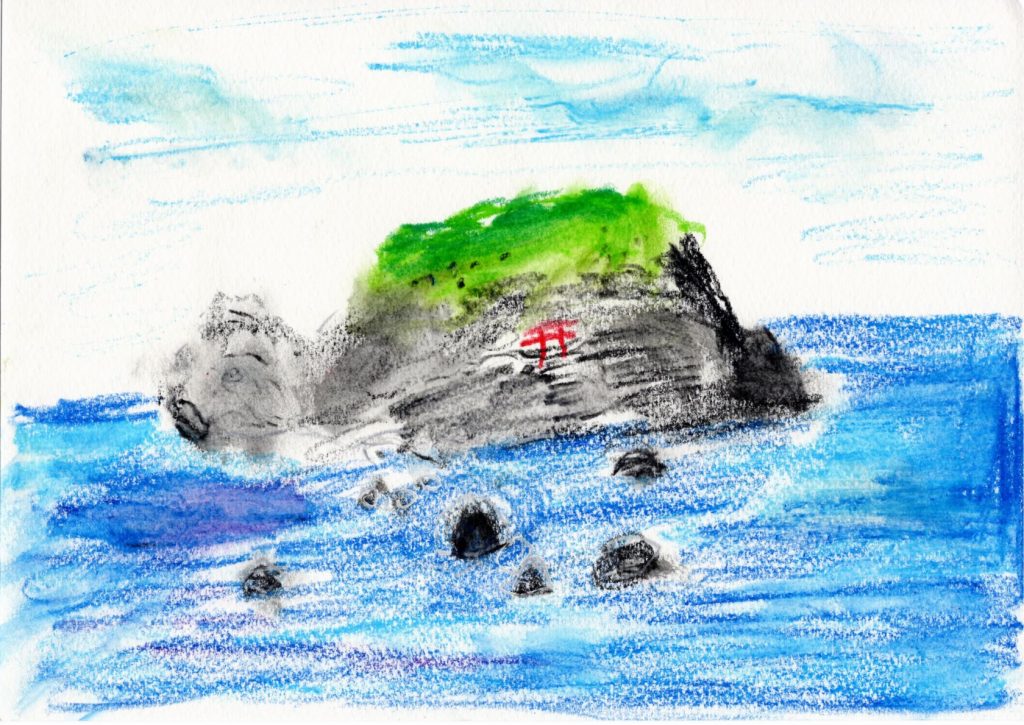

来た時と同じ、おだやかな海の景色です。

ところが、向こう岸までの道は、とっくに、海水に飲みこまれていました。

「ああ、どうしよう! そうだ、ガイドさん!」

美里はうらしま館にかけもどり、受付のタブレットに飛びつきました。

プィン!

「何かご用ですか?」

「大変なんです! 大介君が水そうにさらわれました! 弟も行方不明です! どうしたらいいんですか!」

「大介様は、今、ペナルティゲームの最中です」

「ペナルティ?」

「はい、第三問をおまちがえになったので。ご様子をごらんになりたければ、大介様のアバターをおしてください」

「大ちゃんのアバター?」

「画面の右方に・・・」

なるほど、画面の片すみに美里、大介、新一のイラストが並んでいます。

美里は大介のアバターをおしました。

ガイドの顔が消えて、代わりに、水中でもがいている大介のすがたが映りました。

「おぼれてる! 何とかして!」

「では、道具をお選びください」

すると、画面に道具のイラストが並びました。

おにぎり、かいちゅうでんとう、アクアラング。

「アクアラング!」

ピコピコピン!

水中に本物のアクアラングやダイビングスーツが現れて、大介を包みました。

とたんに、大介は楽そうにおよぎ出しました。

「どっちにせよ、おれたち、入れないや。お金、ないもん」

「どっちにせよ、おれたち、入れないや。お金、ないもん」

おじいさんはふたたび、駅の窓口に行きました。

おじいさんはふたたび、駅の窓口に行きました。