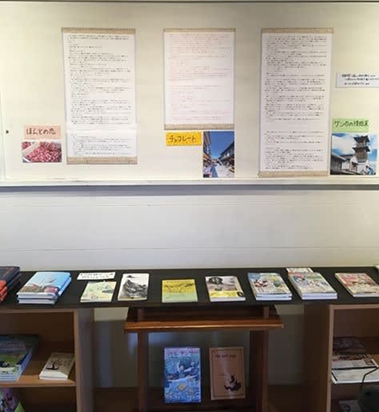

BOOK展2023で発表した5作品のうちの第2弾をお届けします。

◆BOOK展の様子はこちらから→BOOK展2023を終えて

◆動画はこちらから→YouTube「BOOK展2023」

『月の子奇譚』

今と違い昔の先生たちは、ガリ版でテストや行事のプリントなどを刷っていたのですから、手間がかかったことでしょう。削って、刷って、乾かして、綴じて・・・。そんな経験を重ねた先生方も、もう定年を過ぎているはずです。この話は、元校長先生だったおじいさんと孫の会話で進んでいきます。世代の違う二人、でもロマンティックな性格は似ているでしょう?

月の子奇譚

僕のおじいちゃんは、今、“断捨離”っていうのに凝っている。いらない物を捨てて、好きな物だけに囲まれて暮らしたいんだって。

おじいちゃんは72才で、7年前までは校長先生をしていた。だから、おじいちゃんの家には、学校っぽい物がたくさんある。巨大な分度器とか、額縁に入った表彰状とか、運動会用の旗とか。

「記念にもらってきたんだが、ばあさんには不評だな。部屋が狭くなるってさ」

「そんなことないよ、面白いよ。捨てちゃうなら、僕、もらっていい?」

「もちろんだとも。好きなもん、何でも持っていけ」

僕はおじいちゃんの手伝いと称しながら、夢中で宝物を探していた。黒い表紙のファイル類の下に、いかにも古そうな木箱を見つけた。蓋に細かい網目の窓がついていて、カッコいい。

「これ、もらっていい?」

別の場所を片付けていたおじいちゃんは、こっちに目を向け、

「そんなもんが、まだ残ってたか」

と、つぶやいた。

「何、これ? 秘密の箱?」

「ガリ版の道具さ」

「ガリ版?」

テーブルに箱を乗せ、おじいちゃんは説明してくれた。どうやら、昔の印刷機みたい。ろう紙というアメ色に透き通った紙をヤスリ盤に乗せ、鉄筆で文字を刻む。原紙の下にワラ半紙を敷いて、網を乗せ、インクを塗ったローラーを転がせば、刻んだ文字が印刷されるというわけだ。

「謄写版とも呼んだが、悠斗は知らないだろう?」

「うん。初めて見た。明治くらいのお宝? それとも大正?」

「いやいや。昭和の話だよ。50年くらい前までは、学校のテストも文集も、みんなこれで作っていたんだ」

「50年っていったら、半世紀だ。やっぱ、ずいぶん古い物だね」

おじいちゃんは片目をつぶり、

「ほんの少し前に思えるんだがなぁ」

と、笑った。

BOOK展では、「新作の嵐」でご一緒しているイラストレーター・

BOOK展では、「新作の嵐」でご一緒しているイラストレーター・